2023.04.27

久留米O CLINIC 引き渡し

先週、久留米O CLINICの引き渡しが終わり日曜日に竣工写真の撮影に立ち会いました。

建物の設計依頼を受けたのが2020年の3月で設計契約が同年9月

着工が2021年の10月、上棟が2022年の3月、同年12月に1期工事としての

建物が完成しましたが

玄関廻り及び外構の2期工事を既存部分の解体を終え着工し

今月無事、工事が完了しました。(施工は半田建設さんです)

結果的に設計を含め3年かかったことになります。

設計および現場監理という仕事はマラソンに近いと思います。

最終的な竣工に向けて毎日、毎日数多くの小さなパーツを検討、確認、決定し

積み上げていきます。

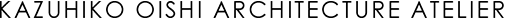

(昨年3月上棟時写真)

右手前が待合ホール及び上部吹き抜けで右側に既存クリニックが見えています。

2期工事で既存クリニックを解体し建物側には中庭、その外側には駐車スペースを

造りました。

構造設計は黒岩構造事ㇺ所で柱は肉厚の200角コラムを使用しています。

クリニックの平面計画においては鉄骨造とすることで柱位置の自由度が増し

将来的なフレキシブルな対応もしやすくなります。

外壁は防火地域の為、耐火構造が必要でALC版を使用し2丁掛けタイルを貼っていますが

ALC版は地震時の揺れに対応できるようにロッキング工法が要求されており

タイルはALC版の巾600mmごとにシールが必要になります。

そこでこの建物ではシール巾と目地幅を合わせ、目地色に近いシール色を選ぶことにより

600mmピッチごとに入っているシールが目立たないようにしています。

外構の駐車場スペースの緑化については施主の意向を汲み取り何度も変更を行い

満足のいくものとなりました。

そこにはクリニックとして患者の方々に対する施主ご夫妻の細やかな配慮が投影されており

ただ緑化率を上げるだけではなくハイヒールでも躓かない対応や降りられた時の

駐車スペースの間隔への配慮等が込められています。

また、緩勾配のスロープについても両サイドに手摺を設置するなど徹底されています。

設計者はその意向を踏まえながらもあまり目立たない手摺のデザイン等を行っています。

出入口ゲートと建物の一体化はこのクリニックにおいて外観デザインの大きなポイントで

大通り沿いに直行する建物でどうしても妻側部分だけでは小さく見えてしまう為

駐車場側ゲート庇と一体化することにより通りから大きく見える(または目立つ)

工夫を行っています。

当初、現場が始まった段階でこの庇をくぐる車が当たるのではという

問題点が施主より提起され、現況の乗用車、バン、宅配トラック等の車高を

確認し設計より15cm上げることで了解を頂きました。

空調器、ガスメーター、制御盤等については今後のメンテナンスが行いやすいように

すべて1階のコンクリート打ち放し塀の裏側に設定し

待合ホールからも見える中庭に干渉しないように配置しています。

このクリニックにおいては風除室が大きめに取られており開院の1時間前から来られる

患者さんの方々の為に椅子が置かれています。

ここのスペースは意図していないながら居心地が良く気に入っています。

待合ホールの受付は座られている患者さんと直接目が合わないような位置となっています。

コロナ禍を受け、既存クリニックと同じスタイルでガラススクリーンで仕切っています。

吹き抜け上部の通路はスタッフ専用となっています。

肝心な待合ホール全体の写真は撮影のフォローが忙しく

うっかり撮り忘れてしまいました。

7月頃、ホームページに竣工写真を掲載予定ですので興味のある方はご確認ください。

このクリニックにおいては、ご夫妻の細やかな気配りが患者さんたちに行き届くような

ご配慮からだと思いますが住宅が併設されています。

したがってこの建物ではかなり密度の高い設計、デザインが検討されています。

住宅への階段ホール、2階デッキに設置された庭木が風で揺らぎ、

その影が吹き抜けを通し投影されています。

2階住宅は奥行きのあるデッキに面しておりリビング側には隠し框の木製引込み戸を設置、

フルオープンできるようにしています。

また、キッチンに付帯する冷蔵庫は右手ウォールナット仕上げの壁で囲まれたパントリーに

設置しLDからは見えないようにしています。

空間の拡がりを感じて頂くためにLDに隣接する部屋まで天井を繋げたり、

趣味室と寝室廊下側開口部に3枚引きガラススクリーンを設け

フルオープンにすることで一体となるような工夫も行っています。

住宅付きクリニックの場合、

診療部分と住宅部分の形態的分離感や生活感が出やすいと思いますが

この建物ではむしろそれを前向きに捉え、広いデッキスペースと軽快なルーバー庇との

組み合わせやゲートとの一体感、建物低層部へのスクラッチ炻器質タイルの使用等で

建物に堅苦しさを与えていないのではと思っています。

2023.04.06

坂本龍一逝く

坂本龍一が亡くなったとの報道がありました。

まだ71才だったしとても残念でなりません。

これまで彼のCDを5~6枚ほど購入しましたが、とにかくサウンドがかっこよかった。

実験的な音楽とメロディアスな音楽の行き来をされていて

メロディアスな音楽でありながらセンチメンタルにならない

常に奥行きのある深いサウンドを造られていたと思います。

報道によれば坂本龍一の父親は福岡県朝倉出身の名編集者だったそうで

私の両親が八女出身の為、急に親近感を抱きました。

福岡県の久留米を中心とした南部地域は福岡市と比べ田舎ですが

これまで数多くの芸術家を輩出しており

この地域には感性を育てる風土というものがあるように感じます。

彼のアルバムの中で個人的にもっとも好きなのが 2001年に出された

「MORELENBAUM²/SAKAMOTO; CASA」です。

もう何十回と聴いたと思いますがアントニオ・カルロス・ジョビンによる曲を

ボーカルのパウラ・モレレンバウム、チェロの元ジョビン・バンドの

ジャキス・モレレンバウム夫妻と、ピアノを坂本が努め

ジョビンの部屋でジョビンのピアノを使って録音されたものです。

従来のジョビンによるボサノバと違い、とても静かで憂いに満ちた演奏になっており

夕暮れの景色の中で聞くと最高に心地よい音楽です。

(カルロス・ジョビンの部屋)

また、大貫妙子とのアルバム「UTAU」も大好きです。

坂本のピアノ演奏だけによる大貫とのコラボですが前半が大貫の歌で

後半は坂本によるピアノ独奏になっており

アトリエではこれをレクイエムとして1日中流していました。

心からお悔やみ申し上げます。

2023.03.31

4年ぶりのお花見

毎年恒例で行われていました柳瀬建築工房主催のお花見ですが

コロナ禍もあり4年ぶりに福岡舞鶴城址で行われ昨夜久しぶりに参加しました。

これまでこのシーズンはまだ肌寒いことがほとんどだったのですが

昨夜は珍しく寒くなく、気持ちも大いに盛り上がりました。

本当に久しぶりの夜の花見。

以前と違いライトアップされた桜が美しく映え

見ごろは今週いっぱいと思いますので

みなさん是非、観に行かれることをお勧めします!

2023.03.04

締めの聖地

10月に行われるOBオーケストラ定期演奏会の練習で南区の市民センターへ妻を送ったあと、

コロナ禍も下火になりつつあり、春を迎え解放された気分になってきたので

急に中州にある「王餃子」のラーメンが食べたくなりました。

元々、餃子が有名な店でしたが中州で飲んだオジサンさん達の締めの一杯として

ここの醤油ラーメンが有名になりました。

ボクの場合、ここでまずは餃子と冷たく冷やされた 瓶ビールを頼み

連れのオジサン達と会話を楽しみ

その後、締めとしてラーメンを食べ、帰宅するというのが

20年前の行動パターンでした(年齢的に中州はもう卒業)。

ここの醤油ラーメンが人気があるのは、味が濃くなくさっぱりしているため

締めには向いているのだろうと思います。

中州を卒業したオジサンとしては中州が時々懐かしくなると

パブロフの犬のように「王餃子」のラーメンが食べたくなります。

そこで1年ぶりに(前回はフォルツアの青木さんと建築家の吉武くんの3名で行きました)

また行こうと思い立ち、わざわざ中州の駐車場に車を停め行ってみると

なんと外に行列ができているではありませんか!

ヒャー!オジサンびっくり!!

しかも並んでいる連中はオジサンではなくカップルを含めた若者たちばかり

うしろに並ぶと大阪弁での話し声が耳に入ってきます。

どうやら大阪から福岡へ旅行に来た連中などで

店の前の看板には「元祖博多醤油ラーメン」と書かれています。

SNSにより地元の行きつけの店が全国的にメジャーとなる時代を表している状況ですが

若い人たちにとって、味は濃くない為物足りないと感じないのかなあと思ってしまいます。

やはりこの店のラーメンは飲んだ後、締めとして食べるのが合っていると思います。

2023.02.22

浄水 T PROJECT 契約

昨年の3月29日に行われたフォルツアのコンペにおいて採用された浄水T PROJECTの

設計監理契約を本日行いました。

採用が決定したのが7月でその後、何度かの修正を経て基本プランを確定し

概算資料の作成に約2ヶ月をかけ、ことしの1月末に工務店からの概算見積もりが

提出されました。

概算資料とは言え、見積もりの精度を上げるために

ほとんど実施設計レベルの内容で平面詳細図、展開図と部分詳細図がないぐらいの内容です。

時勢柄、眉毛が8時20分になるぐらいハア???と

施主のご予定されていた予算とはかけ離れた金額でしたが

見積もり内容の分析によるご理解(地階山留及び根切工事費にびっくり)と

減額調整を経て何とか目標金額の変更設定を行い

それに向かって努力することで契約となりました。

まだご予算とは隔たりがありますが

よーし行くぞ!-ここは気合で行くしかありません。

あらかた方向性が出てきた為、今度は法的なチェックにおいて急に不安になり

先週、地階判定及び平均地盤面について民間審査機関へ事前相談に行って来ました。

(計画敷地は高さ12m以内で3階建てまでとの建築協定による建築制限があり

地階判定にならない場合、4階建てはアウトになります。)

相手はベテラン風の方で名刺を頂くとだいぶ偉そうな役職。

持ってきたプランを見せると

——–あーこれ—-なんか見た感じ4階建てのような感じ——という感想

(思わず胸がドキドキ——–この建物は随分何度もいろんな建築法規の解説本を

確認しチェックしたつもりでしたが——-)

建築事務所のみなさん!平均地盤面には地階判定、高さ判定、日影規制各々に

3種類の計算方法があるということを知っていましたか??

地階判定には2種類の規定をクリアする必要があり

1,建物が接する地盤面の過半が地盤面以下であること

2,地階フロアから同階天井までの高さの1/3が平均地盤面以下であること

今回の建物では正面道路側と左側隣地が全く埋まっていないのでアウトのように

見えたのだと思います、ギリギリセーフです。

1,2ともクリアで地階+3階建てでいけそうでした。

つぎは高さ判定、15m高度地区の為、隣地境界線より真北方向に沿って5m+北側斜線が

かかっており今回の建物形状がセットバックしている理由の原因になっています。

この場合の平均地盤面は、建物の水平投影ライン(庇、バルコニーの出含む)上の

地盤高さを各面ごとに面積計算し全体の周長で出すことになりますが

設置地盤面が3mを越えている場合は3mごとに平均地盤面を出すことになります。

等々、ここで細かく書いてもきりがないのでこの辺りで止めますが

我々設計者は、建物の機能やデザイン以外に建築法規というとても難しい規制を

クリアすることを法的に課せられています。