2021.03.26

隈研吾展

武雄の現場に行くついでに長崎県立美術館で開催されている「隈研吾展」に

偶々休みだった妻を誘い行って来ました。

現場の打ち合わせの間、妻を武雄市図書館で降ろし、

打ち合わせ後、妻を拾い長崎へ。

入ってすぐの正面に氏が設計した国立競技場のディテール、模型等のパネルが壁一面に

展示されていました。これを見ると同じように見えていたルーバー(格子)が様々なピッチで

展開されている様が理解できます。

彼は建築における手法としてのテーマを「時間」、「粒子」、「孔」、「やわらかい」、「斜め」の5つの項目に分け説明が行われていました。

これらの手法は彼が唱えている「弱い建築」や「負ける建築」という概念に

含まれるもので論理だてがとてもわかりやすいものでした。

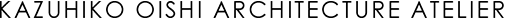

寺院建築の構造に見られる持ち送り式の梁形式を応用した橋と建物の複合施設、

この構造は美しく素晴らしい!左手に見える鉄骨の構造シャフト内のエレベーターを

使い橋を渡って施設へと行くことができます。

日本中からのコンペ応募作の中から選ばれた浅草文化観光センターの模型

日本家屋が7層に積み上げられたような形態で会場では模型を見ることで

各層の屋根がどのように側面に回り込み納められているかとてもよくわかります。

限られた敷地において彼の日本的な格子デザインを立体的に分節させながら

見事に表現されています。

北陸の市庁舎(どこだったか忘れました)の通り抜けができる開放的なインタースペース

(内と外の相互空間)の模型、会場ではビデオ作家による日常風景が映像表現として

流されており広場における様々な人々の動きが納められ非常に興味深い

映像でした。

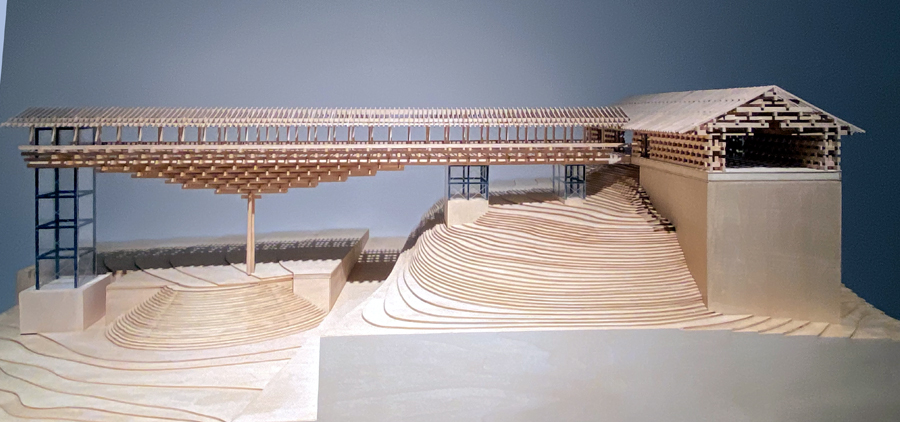

英国のスコットランド・ダンディにできた極めて抽象的形態の美術館の模型

とても美しい建物ですが中がどのようになっているのかよくわからないほど抽象的で

内部写真は外観に比べ比較的普通に感じました。

それにしても中山氏も隈氏も建築においての「やわらかいもの」について意識していることに

共感を覚えました。

また隈氏が物の集合体を粒子と変換させていることに自然現象の抽象化に対する

提示として感じました。

2021.03.08

中山英之展

八幡の現場に行った帰りにTOTOミュージアムで開催されていた「中山英之展」に寄ってきました。

中山氏は伊東豊雄事務所時代に多摩美術大学図書館の担当をされ、

建物はコンクリート打ち放しによるアーチを交叉させた構成で

伊東豊雄氏の作品の中でボクの好きな建物の一つです。

その中山氏がどうやら福岡県の出身らしくTOTOミュージアムでの展覧会となったようでした。

上の写真は中山氏のたぶん独立第1作の住宅模型で周囲の環境状況が

精巧に造られています。

この住宅では大きく湾曲した2層のフリースペース正面が大きく外に向かって開き

この住宅を象徴するような柔らかなカーテンが吊るされています。

とてもポエティックな住宅で中山氏が表現していきたい方向性が表出しています。

上の建物は作家のアトリエを兼ねた建物ですが童話的な形態にも感じます。

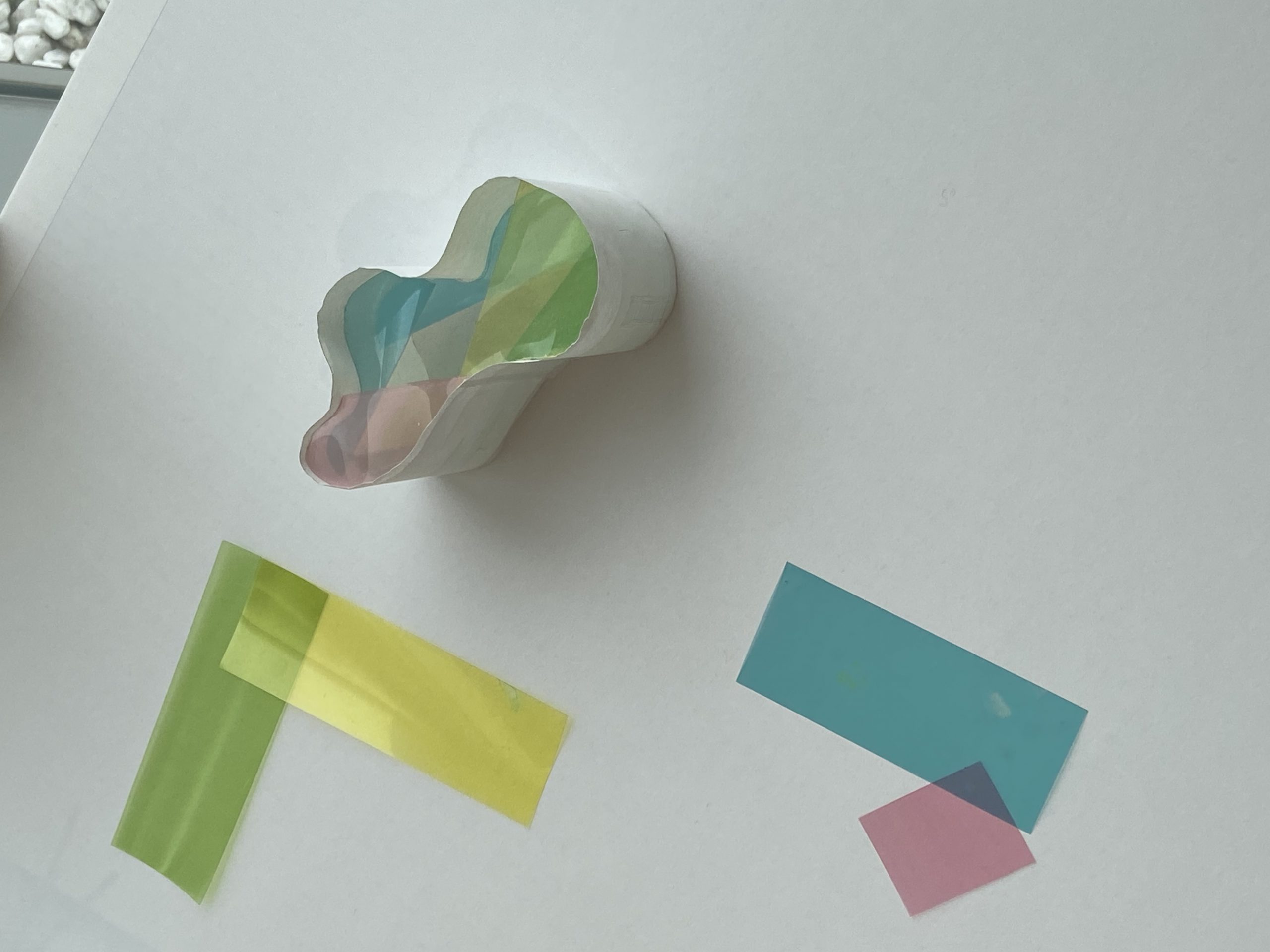

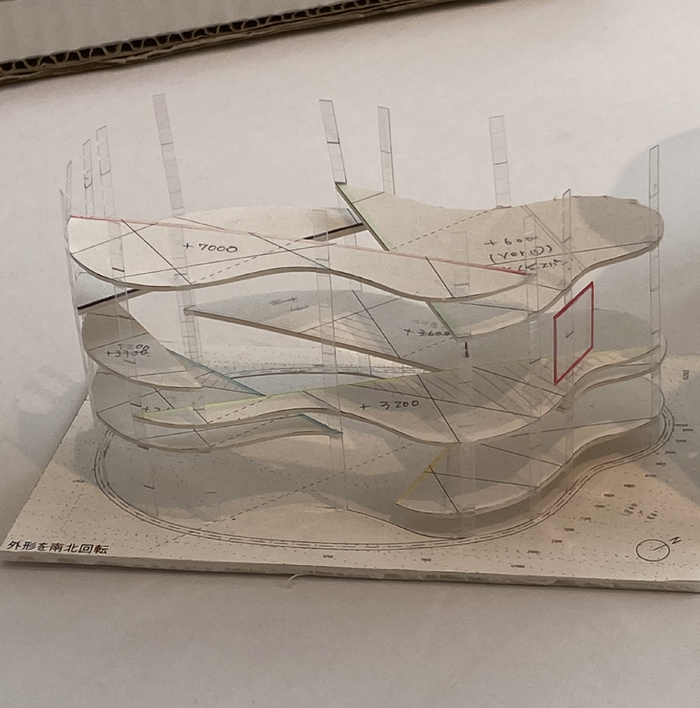

上のコンセプト模型は狭小地に7層にずれた住空間をうねるような曲面の壁の中に

重層させたもので半透明のフロアを表す表現といい学生時代の課題のような

瑞々しさを感じます。

この瑞々しいコンセプトモデルが次第に現実的に検討されていく過程を展覧会で

確認することができます。

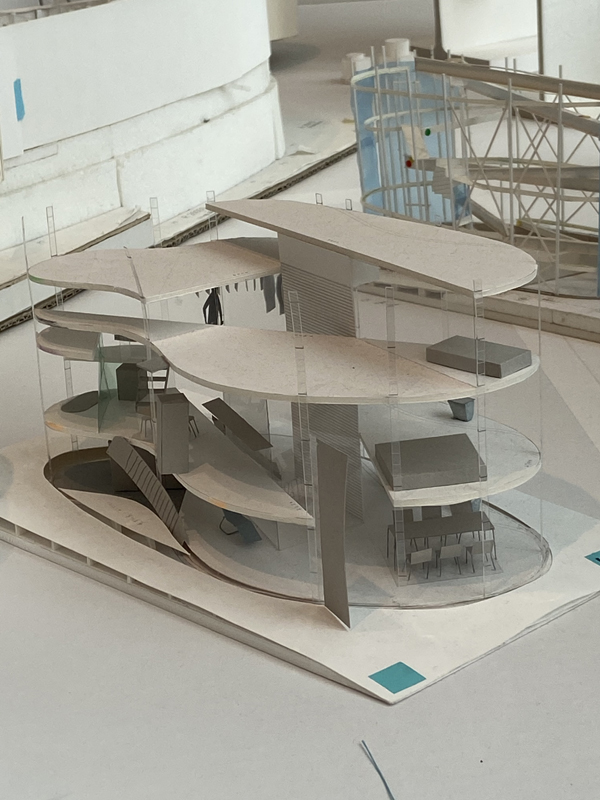

この模型で全体のフロアの構成がおおまかにはわかります。

各フロアの構成と家具がレイアウトされていますがどうやって上がるのか中々わかりません。

とても刺激を受けた展覧会でした。

2021.02.27

インスタグラムを始めています!

インスタグラムを始めています。

ご興味のある方はここをクリック

画像のセレクトは次男の気の向くまままに任せています。

(次男は建築の人間ではありません)

http://www.instagram.com/oishi.architect/

写真はすべて当アトリエが設計した物件のものです。

外観、内観含めランダムに上げており

1日から2日間で更新されています。

今のところコメントは入れていませんが

そのうちコメントも載せてみようと思っています。

2021.02.19

武雄S POJECT請負契約立会い

昨日、武雄 S PROJECTの施工業者との請負契約に立ち会いました。

上の写真は1月に先行して行われた地鎮祭の模様です。

敷地は南側(写真の左側)に隣接する住居があり、正面西側が奥まで開けているため

建物はこの景色を重視した構成になっています。

お話を頂いたのが昨年の4月初めで着工までにほぼ1年近くかかりました。

2021.02.14

プレハブの構造

近所の住宅が解体されることになり通りがかりに毎回進行状況を見ていると

たぶん専門家にしかわからない興味深いことが見えてきました。

この住宅が凄い技術で造られていることに驚き!

・建物中心に100mm角の角パイプが1本だけ建っており

それ以外は全て外周部にあるだけの簡潔な構成

・2階床を支える梁の高さ(梁成)の薄さ

・屋根部分の梁は鉄骨の細い部材によるトラス構造になっている

中心の柱に接合している梁はおそらくH型鋼だろうと思いますが

両サイドに2階床の荷重を受ける根太材の受け材として軽量のC型鋼が沿わされています。

丸穴の意味は軽量化のためなのかよくわかりません。

むかしのプレハブのため外壁まわりは非常にシンプルで開口部の両サイドに開口補強用の

鉄骨がありそれ以外は軽量鉄骨のライトゲージスタッドが立てられています。

壁はサイディングもしくはフレキブルボードのみで外部は直接それに吹付の仕上げがある

だけで通気層などもなく、今の木造住宅の方がもっと複雑になっています。

木造もこんなに簡潔に造ることができれば楽なのですが——–。