2008.05.13

韓国からの取材

きょう韓国からの取材があるため、昨日は、スタッフを含め三人で

FABRIC WALL RESIDENCEへ行き、外部の中空ポリカボネートも含め大掃除をしました。

先週より東京に入り、早稲田大学の建築学科の教授である古谷さんの自宅を取材され

福岡で柳瀬さんの聴雨庵、私が設計したFABRIC WALLとCITY CUBE

あすは大分でNKSアーキテクツの末廣さんが設計された住宅2件の

計6件が日本の住宅として紹介されます。

これまで季刊誌として取り上げたアメリカとブラジルの住宅の特集を見せていただき

ましたが、レイアウトも含めセンスある形でまとめてありましたので

少し安心しました。もともと、ページ数が35ページと少ないため物件数が限られて

いるようです。

韓国の一般向けのメンバーズマガジンだそうで、部数も少なく5000部との事。

今回のセレクトは、スイスのネットギャラリーPSAに紹介されている日本の建築家

を片っ端から見ての事だそうで、FABRIC WALLはスモール(19坪)な住宅であるにも

かかわらず、ファブリックが入った壁ででき、かつ70代の女性が住んでいるという

ユ二ーク性に興味を持たれたそうです。

CITY CUBEの撮影では、ちょうどオープンデスクに来ている近大のFくんが

モデルになるように頼まれ、写されていました。

Fくん!お疲れさまでした。

2008.05.11

東京ステイ2日目

東京での2日目。

昨日は、東京で働いている長男と夕食をともにし、知り合いとシェアしている住まいに

泊めてもらいました。

フランフランの家具で固めた室内は、意外にもセンスがあり、へーやっぱり

俺の子供じゃん!と思わず親バカに。

きょうは、福岡から妻が合流するため待ち合わせ場所の東京ミッドタウンへ

向かいました。

ミッドタウンのスターバックスで二人でコーヒーを飲み、まずは隈 研吾設計の

サントリー美術館へ。

その後、安藤忠雄さんの21_21DESIGHN SITEへ行き、笠置と合流、

三宅一生ディレクションの21世紀人 XXI,cを見てきましたが

一生の創造性の源を垣間見せてくれる展示内容に改めてすごい!

と思うとともに、今、課題で四苦八苦しているで近大の学生たちに

創造とはどこからヒントやイメージを得るのか是非、見てもらいたいと強く思いました。

イギリスのダイソン社の掃除機をパーツにばらした後、いろいろな服(ライダージャケット、

エプロン、ドレス、スカート、パンツetc)のイメージを浮かべながらそのパーツで

再構成しています。ロボットのような機械的イメージをベースにその横に

裁断した紙で立体的に変換したスタディーが提示された後、今度は生地で作った

服をダイソンのパーツによって人型に精緻に組み立てられた機械的ロボット

のようなものの上に着せてあります。

変換、置き換え、見立て等創造に必要な操作と発想、いろいろな言葉を見るものに

引き出させてしまう-----そんなインパクトのある展示でした。

その後、お昼をミッドタウン内にあるニューヨークから進出してきたインド料理店

ニルヴァーナで2000円のバイキング料理を三人で食べました。

さすがに洗練されたおいしい料理でした。

さていよいよ、今回の大きな目的である塚田眞樹子さん設計の住宅へ。

駅から出て、かなりきつい勾配の坂を息を切らせながら登っていくと、やがてフラットに

なりしばらく歩き、角地に面して存在感のある茶色の大きな箱が見えてきます。

おおーーー!やっと来たぞーー!この感覚がたまらなく好きです。

建物は、巨大なへいを兼ねた矩形状の外周壁のなかにさらに矩形の箱が入るという

二重構成になっています。

二重の壁のすきまは、1階部分において京都や金沢をイメージさせる土間空間になっており、

2階から3階は階段やバルコニー、ガラスの浴室、ヴォイド(吹抜)などになっています。

外周部のへいを兼ねた壁は鉄板構造で、内部の矩形の箱の中にある

鉄骨柱によって持ち出され、1階レベルより1100ミリ浮いた状態になっています。

したがって、1階のダイニングスペースからそのまま街へとつながっていくようで、

物理的境界をなくしたあいまいな状態になっています。そこに抽象化された

土間空間が絡んでくるのだろうと思いました。

現況では、プライバシーなどが保ちにくいため、地面と箱の浮いた間に目隠し用の植栽を

密に植えられることになっているそうです。

とてもダイナミックな構成でかつ徹底してコンセプトを貫いていく姿勢には、

小柄な体からは想像もつかず、驚かされます。

たまたま招待されておられたTOTO通信の編集長である中原さんとお話を

させていただきましたが、塚田さんのことを年々凄くなっているとおっしゃられていました。

わたしもスタッフの笠置も勇気を与えられ、元気な気持ちになれました。

塚田さんありがとうございました。

2008.05.10

東京ステイ1日目

東京での1日目は、羽田より直行で、神奈川県の厚木にある神奈川工科大学の

KAITE工房に行ってきました。

設計は、若手の建築家で建築として今回が初の実作となる石上純也です。

建物は2000㎡の鉄骨の平屋建てで、構造上の柱を鉛直力を持たせるものと

水平力を持たせるものに分け、極限まで細くして森の木立のように乱立させています。

乱立と書きましたが、構造計算上と空間ボリュームの使用上の使い勝手を考慮した上で

綿密な配慮のもとで配置されています。

柱の疎密度が結果的に自然のゆらぎのようであり、人工的な空間であるにも関わらず

気持ちよくナチュラルです。

外周部はすべてはめ殺しのガラスで緑色にならない透明性の高いガラスが使用されて

おり、雨に濡れたガラスはなまめかしく、妙に色っぽく感じました。

排水のための樋はとられておらず、1/75の勾配で流れてくる雨だれが、滝のように

ガラスを伝わるのも風情があります。

屋根は1350ミリピッチのグリッド状に梁が組まれており、柱とは対照的に

均一でプレーンに表現されています。

夏の暑さの問題があるかもしれませんが、ユニバーサルスペースの均一性を

持ちながらも退屈さを克服する複雑性を持った新しい建築だと思いました。

その後、時間がないので駅の立ち食いそば屋で、東京でしか食べれない

コロッケそばを食べましたが、スタッフの笠置は、気持ち悪がっていました!

ボクはおいしいと思うのですが-----—-。

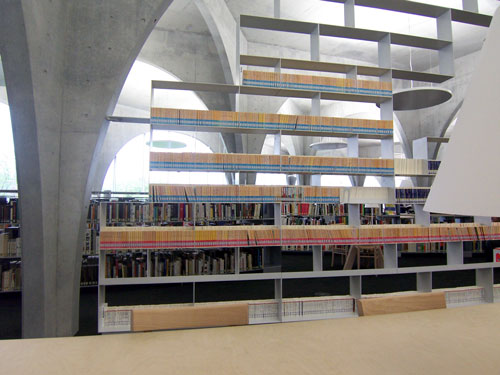

次は、多摩美術大学の図書館に向かいました。設計は伊東豊雄さんです。

事前に去年行って来たスタッフのフジヤマからとてもいいと聞いていたのですが

ボクもこれまで見てきた伊東さんの建物の中でも一番好きな建築だと思いました。

建物は、二層の構造的アーチが全ての空間を形作っています。

繰り返されるコンクリートアーチの基部は、平面グリッドを曲線状にゆがめた交点に

配置されており、結果的に複雑性をもたらしています。

内部の特別に作られた本棚は、高さを1300ミリに抑えてあり、圧迫感がありません。

照明や家具も含めたデザインが空間にとてもマッチしており、ここも均一なのに複雑で

人工的なのにナチュラルという前の石上さんの建物と根底において全く同じような

印象を持ちました。

二つの作品は、今後の建築を予感させるような素晴らしい建物です。

さらに最後は、乃木坂のギャラリー間に行き、スーパーポテトの杉本貴志による

二つの茶室展を見ました。

一つ目は、鉄の廃材で作った鉄の茶室

二つ目は水の茶室

ゆっくりとステンレスワイヤー上を落ちていく水は、そのスピードから雪も連想させ

ますが、ボクは何故かこれまで見てきた二つの建物以上に人工的に感じました。

触ってみると(怒られましたが)水ではなく、粘りがある油でした。

水ではあんなにゆっくりと落ちることはなく、そこの感覚がとても人工的に感じたのかも

しれません。

とにかく充実した面白い一日でした!

2008.05.09

桜坂プロジェクト トライその9

桜坂プロジェクトの実施設計、まだまだ終わっていません。

きょう、天空率を使っての最終的な外観の調整についてデベロッパーの

了解がとれ、来週、確認申請の事前打ち合せ協議の書類を提出します。

実施設計は、今月末を目指し担当の笠置を中心にフォローの私とアシストのアリヨシ、

応援部隊のHくんの4名が関わりがんばっています!

アリヨシくんは、ほとんど確認申請書類の準備で忙殺されています。

今回、このプロジェクトでは笠置きも含め確認申請、開発行為、風致地区等

の打ち合わせ及び準備に膨大な時間が費やされており、

昨年の建築基準法改正前後の違いをまざまざと認識させられています。

来週は、私の方では水廻りの詳細と照明計画がまだ残っており、早く詰めなければ

なりませんし、デベロッパー主催の構造設計と設備設計の講習会が16日に

予定されています。

そういうことで他のY PROJECT,T PROJECTも含め大変忙しいのですが、

明日より、2日間、東京に行って来ます。

2008.05.08

近大授業4回目

きょうの近大授業は、来週の発表に向けてのプレゼを含めたチェックでしたが、

まだコンセプトそのものが固まっていない生徒が半分近くいました。

また、模型も作ってきているのですが、どうしても現実的な建物のイメージから

抜け出せていない人が多い。

あまり、抽象的すぎるとオブジェになってしまい、建築ではなくなってしまうし

具体的すぎると急につまらなくなる。

そのあたりの、さじ加減が学生にはどうしても飲み込めず、戸惑っているのだと

思いました。

ただ、最初に箱としての建物ありきという発想は、手厳しくしかりましたが、

何度言ってもわからない人間がいます。

そこの決められた枠を取り払うのが非常勤講師としてのボクの役目だと

思っているのですが-----—。

近大諸君!もっと柔軟になろう!!

学校から戻ると、熊本のRIVERSIDE HOUSEの外壁目地割りと開口部位置

について担当のフジヤマと打ち合わせ。

アルミサッシと建築で作るハメ殺し窓の連窓納まりについて1/1の原寸図

をタテ断面とヨコ断面でスケッチ。かなり時間がかかり24時近くにやっと完了。

現場にFAXを送付。

SECRET: 0

PASS:

この業界でやっていく上でも柔軟性は大事ですよね。しかし、人に物事を教えるって難しいですね。自分もとあるところで講師みたいな事してるんですが、なかなかこっちの言ってる事が伝わらなくて・・・

SECRET: 0

PASS:

そうですね。教えることは、自分が教えられていることでもあって

ボクにとっても前向きなプラス思考として捉えています。

学生相手にグチも出そうですが、ありがたく思わなければいけない

のかもしれません。