2019.07.21

アメリカ建築弾丸ツアー 4日目 ニューヨーク NO3

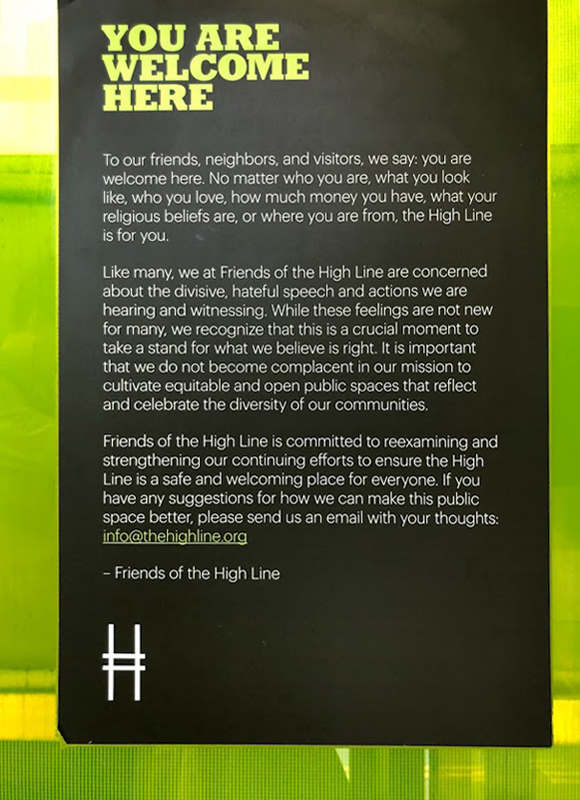

ベッセルを後にして再びハイラインに戻り、終点のホイットニー美術館を目指す。

再びハイライン

都市の中心部において車や自転車、信号を気にせず緑の中を歩ける自由とは実に気持ち良いものです。

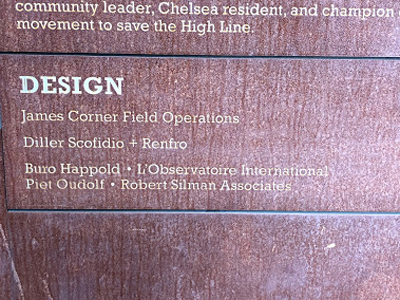

設計に再びディラー&スコフィディオ+レンフロの名前が、確かニューヨーク近代美術館(MOMA)の現在行われている増築も彼らの設計で最近、かなり著名な物件を手掛けています。

ホイットニー美術館(2015年)

ホイットニー美術館は以前別の敷地にマルセル・ブロイヤーによる設計で建てられ、今回、新規でハドソンリバー沿いの敷地にレンゾ・ピアノによる設計で建て替えられたものです。

マルセル・ブロイヤーと言えば、バウハウスでのパイプ椅子のデザインで有名です。彼もユダヤ人であったためアメリカにドイツから亡命した建築家のひとりです。

そのホイットニー美術館ですが、レンゾ・ピアノによる設計にしては美しくなく、入場料を払って見る気がせず、入口まわりのアートショップでボールペンだけ記念に買いました。

2019.07.18

アメリカ建築弾丸ツアー 4日目 ニューヨーク NO2

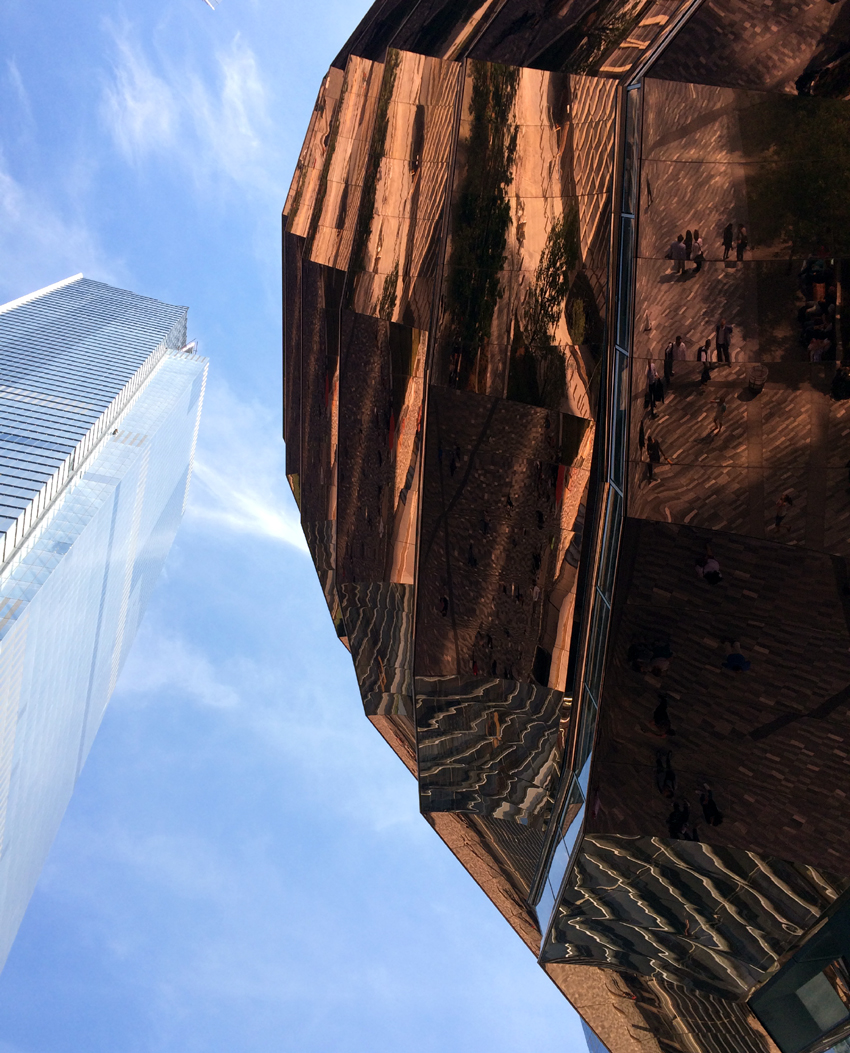

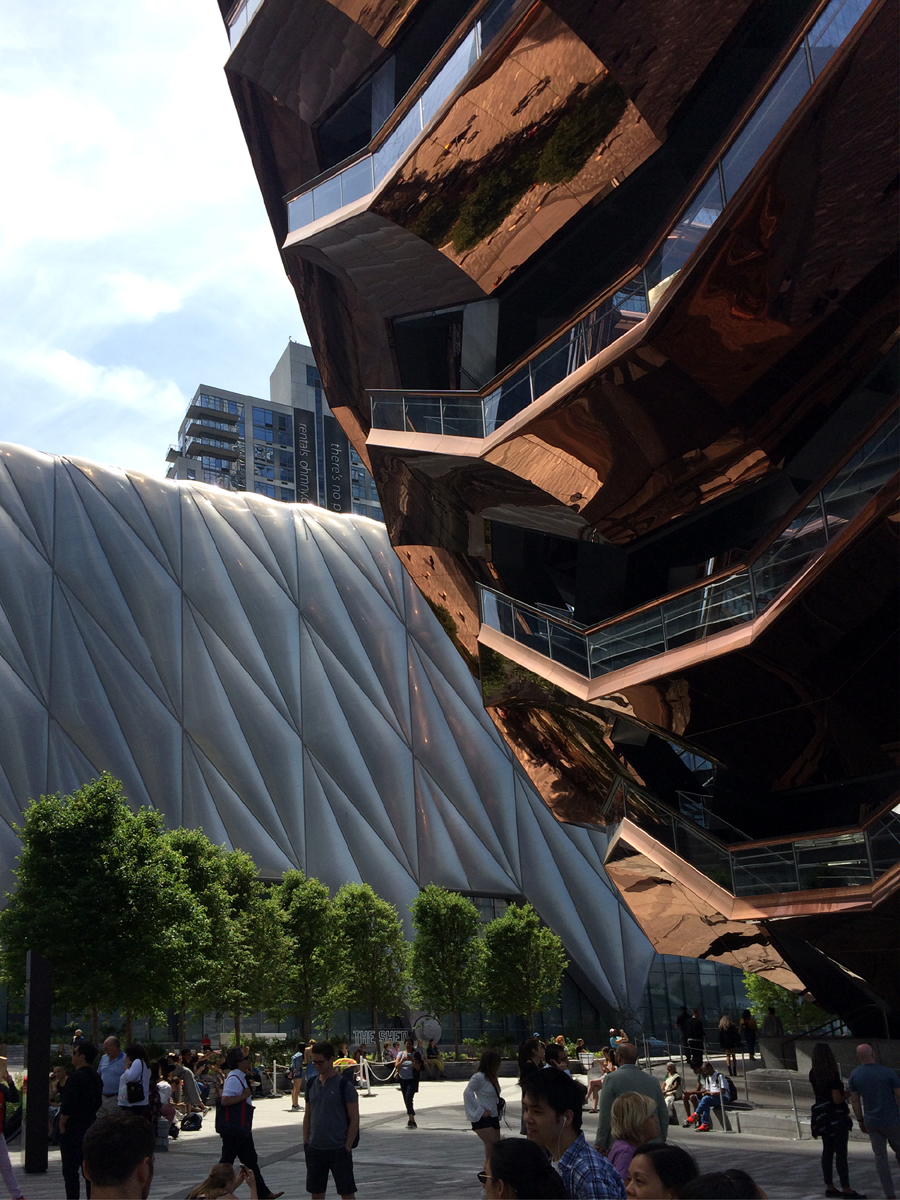

広場に面して真鍮の板を驚くような精度でピカピカに磨いた異様な建物が建っているのに驚かされます。奥に見えるのは可動式のコンサートホール「ザ・シェッド」、設計はディラー&スコフィディオ+レンフロ

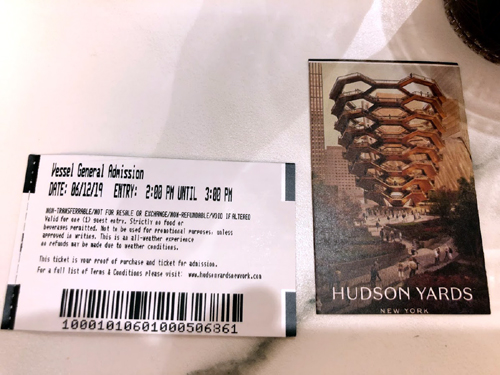

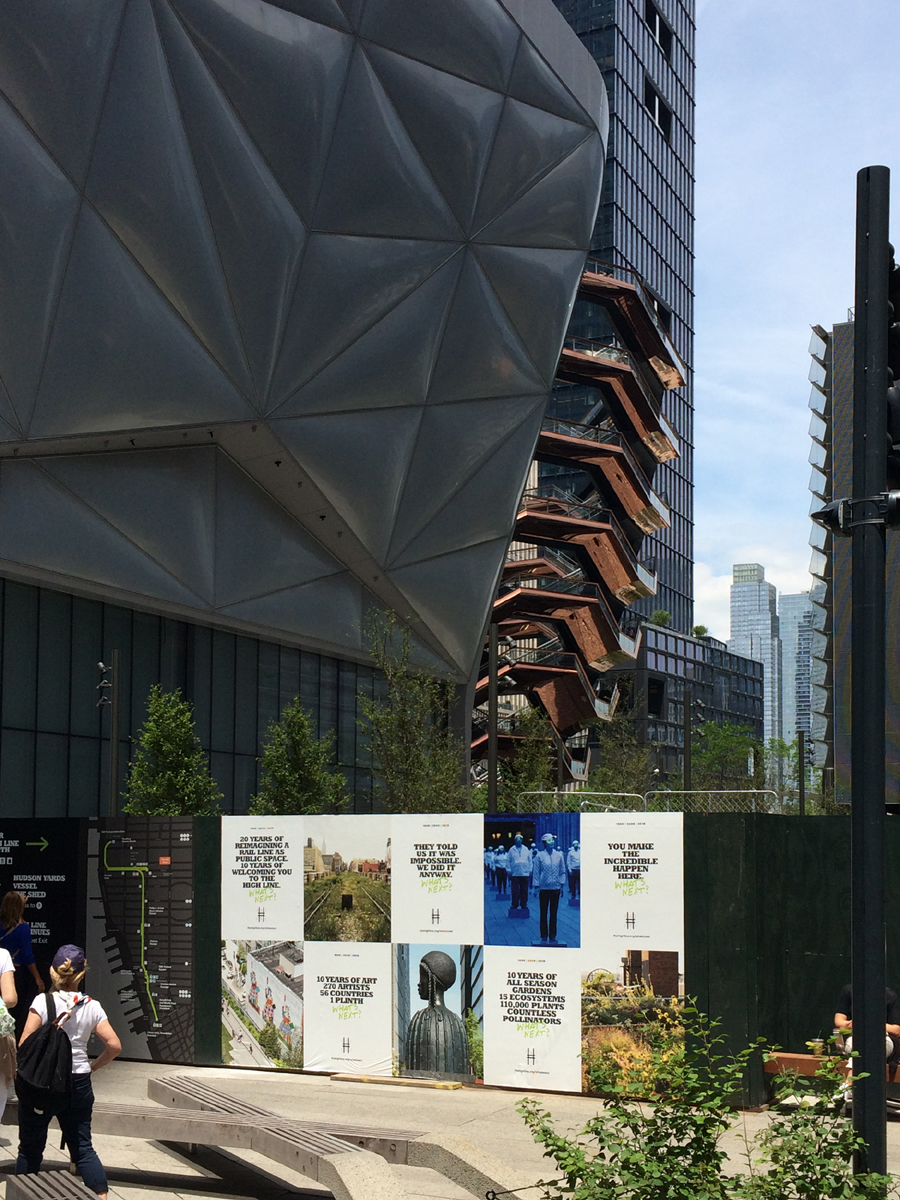

ベッセル(2019年)

ハドソンヤードの再開発地区に今年の3月に竣工したベッセルはイギリスのトーマス・ヘザウィックによって計画された展望台です。

彼の肩書は建築家ではなく3次元デザイナーとなっており、当然ながら建築家もその範疇に入るものの、

おそらくコンピューターを駆使しての建築にとどまらない幅広い領域をデザインするためにそのような名称になっているのだろうと推測します。

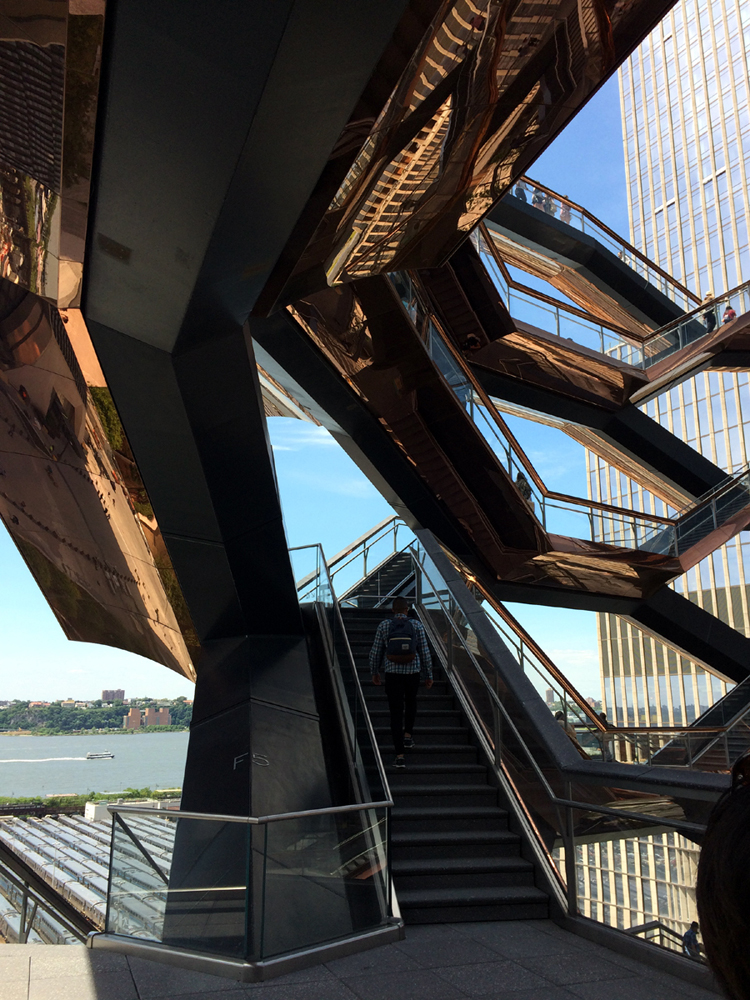

建物は円筒状にハチの巣のような構造フレームで組んで上層に向かって外側に拡げたような形態でハチの巣状構造フレームの上を上下左右に無限運動できるようになっています。

入場料は無料で近くの受付スタンドで入場時間が記載された整理券をもらうことができます。

まだ時間があるため、広場に面した商業ビルの1階にスペイン地方の郷土料理を集めたフードコート(スペイン村)がありそこで食事をすることに。

皮肉にもここで食べたパンが一番美味しいと感じる。

食事を済ませ広場に戻る。

いよいよ中へ

(右上の黒のラインは斜めに屋上まで上がれるエレベーター)

この高さになると高所恐怖症のボクにとっては登れる自信がなく、妻に撮影してもらいました——-。

2019.07.15

アメリカ建築弾丸ツアー 4日目 ニューヨーク NO1

アメリカ弾丸ツアーの4日目(最終日)。

アメリカを代表するミース・ファン・デル・ローエ、ルイス・カーン、フランク・ロイド・ライト三人の巨匠作品を無事見終え、取り敢えず初期の目標を達成したことに安堵。

今日はニューヨークの最新状況を一部確認しながら、街を体感するために出切る限り歩き回りました。

(ホテル前通りの朝の風景、左側の建物がエンパイアステートビルの基壇階部分)

ホテルを出て西にある地下鉄34ストリート駅まで歩き,そこから地下鉄に乗り次の駅23ストリート駅で下車。

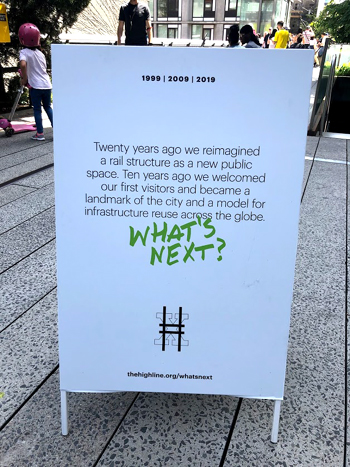

ハイライン(2009年)

地上に出てまっすぐ西に向かって10分ほど歩くとハイライン(空中線形公園)が見えてきます。

(正面の人が通っている高架がハイライン)

(日本人の建築家が造りそうな感じの建物、外周部に錆びた鉄板の塀と一体となった外壁が回りその中に真っ白な小さく分割された箱の組み合わせが見えます)

(気になったのでもう1カット)

ハイラインは廃線になっていた線路を10年前に空中線形公園として再開発したものでビルの3階部分の高さに全長2.3kmに渡り風景が展開していきます。ハイラインの北側終点はハドソンヤードの再開発地区に接続し、南側終点はホイットニー美術館に接続しています。

脇にあるガラス張りのエレベーターに乗り上へ

(エレベーター内に貼ってある説明書き)

(ビルの谷間を遊歩道が抜けて行きます)

(昔あった鉄道のレールが痕跡として埋め込まれ、その間にプレキャストによる敷石がライン状にデザインされています)

(敷石のプレキャストがそのまま流れるように立ち上がり途中から木製デッキによるベンチへと変化しているデザイン)

(遊歩道から見える建設中の高級マンション、一見古いような既存のリノベかと思わせますが新築で二層に渡って膨らんだような開口部デザインが近未来的。)

(ハイライン沿いに建つザハもどきの建物———-??)

(振り返って見るとヒャー!!建物の上部にザハ・ハディットの名前が——-高級マンションでした)

さらに北へと進む。

終点のハドソンヤードに建つベッセルへ———-。

2019.07.10

アメリカ建築弾丸ツアー 3日目 ニューヨーク NO5

グッゲンハイム美術館(1959年)

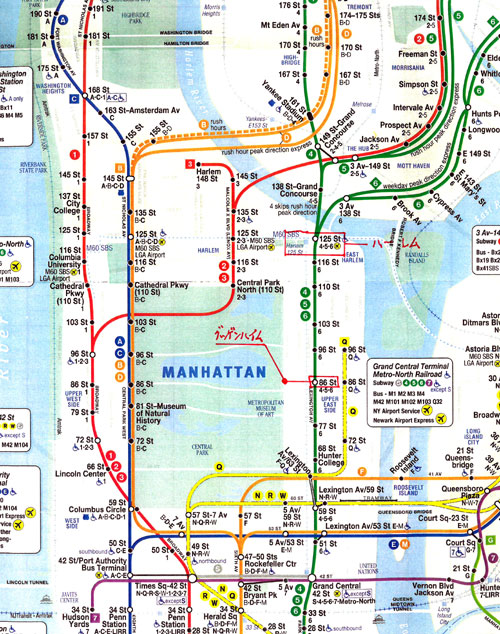

ニューヘイブンからの帰りはグランドセントラル駅とニューヘイブンを結ぶメトロ・ノース線に乗り、マンハッタン島のミッドタウン北(地図上の上)にあるセントラルパークのさらに北側にあるハーレムで下車。

駅と地下鉄駅が連結されておらず、外に出てみると街の雰囲気がこれまでと一変!急に人種の構成が変わり騒然とした感じにビックリ!

携帯の地図を見ながらウロウロしているとかなり目立つと思い、駅出口に居た警察官たちに地下鉄駅がどこにあるのか尋ねたところあっち!という指示。

妻の手をしっかりと握りハーレムまだヤバッと思いながら急ぎ足で歩く。地下鉄へ下りる階段が見つからず焦る!地下に下りる身障者用のエレベーターを見つけ身障者でもないのに兎に角乗り込む。アジア系の観光客など皆無で浮いた感じながら地下鉄に何とか乗りました。(さすがハーレム!一瞬ながら何となく怖さを感じました——–。)

ハーレムから南下86ストリート駅で下車、駅内はハーレムほどではないにしても下町の感じ。(ここもミッドタウンの地下鉄駅内の雰囲気とはだいぶ違い、妻が帰りはここから乗りたくないという—–)

地上へ出て西へセントラルパークを目指すと歩いて10分ほどでグッゲンハイム美術館の一部が見えてきました。

時間は夕方の17時20分ほど。サマータイム制なのかまだ十分明るく、たくさんの人が列をなしており係の人から並ぶように指示されると—–周囲の人が今日は水曜日で18時から入場料が無料になるので並んでいると教えてくれました。

ラッキー!!入場料は通常一人当たり25ドルなので待つことに。その時間を利用して外観の写真を撮影。

遂にフランク・ロイド・ライト設計、最後の遺作であるグッゲンハイム美術館に来ることができ感動がこみ上げて来る。

シカゴのオークパークで住宅ばかりを設計していた時代から実に60年が経過。時代の流れに合わせ自在に作風をさらにその先のものとして変遷させていったライトは稀代の天才建築家だと思います。(名古屋の明治村に移転保存されている旧帝国ホテルロビーとこのグッゲンハイム美術館が同じ設計者であるとは、指摘されない限り誰も分からないと思います。)

(内部は6層の巨大な吹き抜けに面して螺旋スロープを回りながら絵画を鑑賞するという美術館としてはこれまでにない破天荒な構成でそれが外部のリングとなって構成が表現されています。リング間のスリットは実は外光を取り入れるためのトップライトになっています)

(グッゲンハイムはセントラルパークに面しており開場の30分前からは前面通りが車の進入が規制され歩行者が歩けるようになりました。)

(ここからの角度はかなり造形的な操作が行われているのがよくわかります。)

遠景、中景までは造形的ですごくかっこいいのですが、近景では面のボリュームが大きい割には素材感がないため大雑把に見えてしまう所があります。

(吹き抜け上部の巨大なトップライト、ライトらしい分割構成ですが上に何か幌のようなものが被せてあり日光調整のためにやむを得ないかもしれませんが、ここから直射光が射し込む様や空が見えたらいいなあと思う)

鑑賞者はらせん状のスロープを上下移動しながら作品を鑑賞するうユニークな構成で吹き抜けを通して上下階の人々の動きを見て取れることができます。ただ、作品と鑑賞者との関係性において何となく落ち着いて見ることができない印象も受けました。

僕たちはエレベーターで一気に最上階まで上がり、それからスロープを下りながら作品を鑑賞する方法を選択。最上階で妻を撮ってあげていると外で並んでいる時に話しかけてくれたアメリカのおばさんもたまたま隣に居合わさせ、「あなたたち!並んで!私が撮影してあげる!」と二人を撮ってくれました。

あなたたち日本人?と聞かれ、はいと答えると自分はニューヨークに住んでおり日本は大好き!東京と京都に行ったことがあると話されとても親切な方でした。

そう言えば夫婦で海外の個人ツアーをしていると必ず親切な方々に出会います。

吹き抜けのホールの2階に隣接する小ホールへの途中に建設当時の写真がありその中に、杖を持ち老いながらも毅然と現場に立つライトの写真が飾ってありました。(これを撮ってないことに後悔)

ライトはグッゲンハイム美術館の完成を見ることなく、半年前に91歳で亡くなります。1867年生まれですから日本では大政奉還、坂本龍馬暗殺の年です。西洋の建築様式ではちょうど世紀末真っ盛りのアールヌーボーの時代に青年時代を過ごしていることになります。それでミースとコルビジェの生まれた年を確認してみるとミースが1886年、コルビジェが1887年でした。

したがってこの二人の巨匠とは約20年の時代差があり、この頃のライトが生きた20年の差は近代建築運動を迎えるにあたってとても大きなハンディがあったようにも感じます。

最近、ライトの建築が世界遺産になったというニュースが流れ、建築関係者はたぶんミースは?コルビジェは?と思われた方も多いかと思いますがライトが果たした役割として西洋建築史おけるクラシズムの時代から現代まで長きに渡りそれぞれのタームで影響のある建築を造り続けたことに対する評価ではないかと思いました。

セントラルパーク(1859年)

グッゲンハイムを出てその後、折角だから少しばかりセントラルパークを歩くことに。

(この明るさで午後8時ぐらいです)

パーク内の池に面した場所では結婚式のパーティーが野外で行われており正装したニューヨークの人々含めそのシチュエーションがとても都会的な雰囲気でかっこいい!と思いました。

ホテルに帰ってきたのは9時ごろ。そこで少し休憩後、近くの韓国料理店「TOHFU」へ行き、アメリカに来てやっと夕食らしい食事にありつけました———-。

エンパイアステートビル(1931年)

その後、隣接するエンパイアステートビルの展望台への入り口を下見。展望台入口は正面入り口ではなく回り込んだところにあり夜中の1時まで開いているとのこと。

ケーリーグラントとデボラカー主演の映画「めぐり逢い」の1年後の二人の待ち合わせ場所がこのビルの展望台で彼はそこで雨が降り出す中、トレンチコートの襟を立てながら閉館時間になるまで彼女を待つシーンがありましたが、夜中の1時まで待ったのでしょうか——?

妻は登ってニューヨークの素晴らしい夜景を観るのにまだ元気いっぱいのようでしたが、ボクはかなり疲れたため明日、トライすることに———。

2019.07.07

アメリカ建築弾丸ツアー 3日目 ニューヨーク NO4

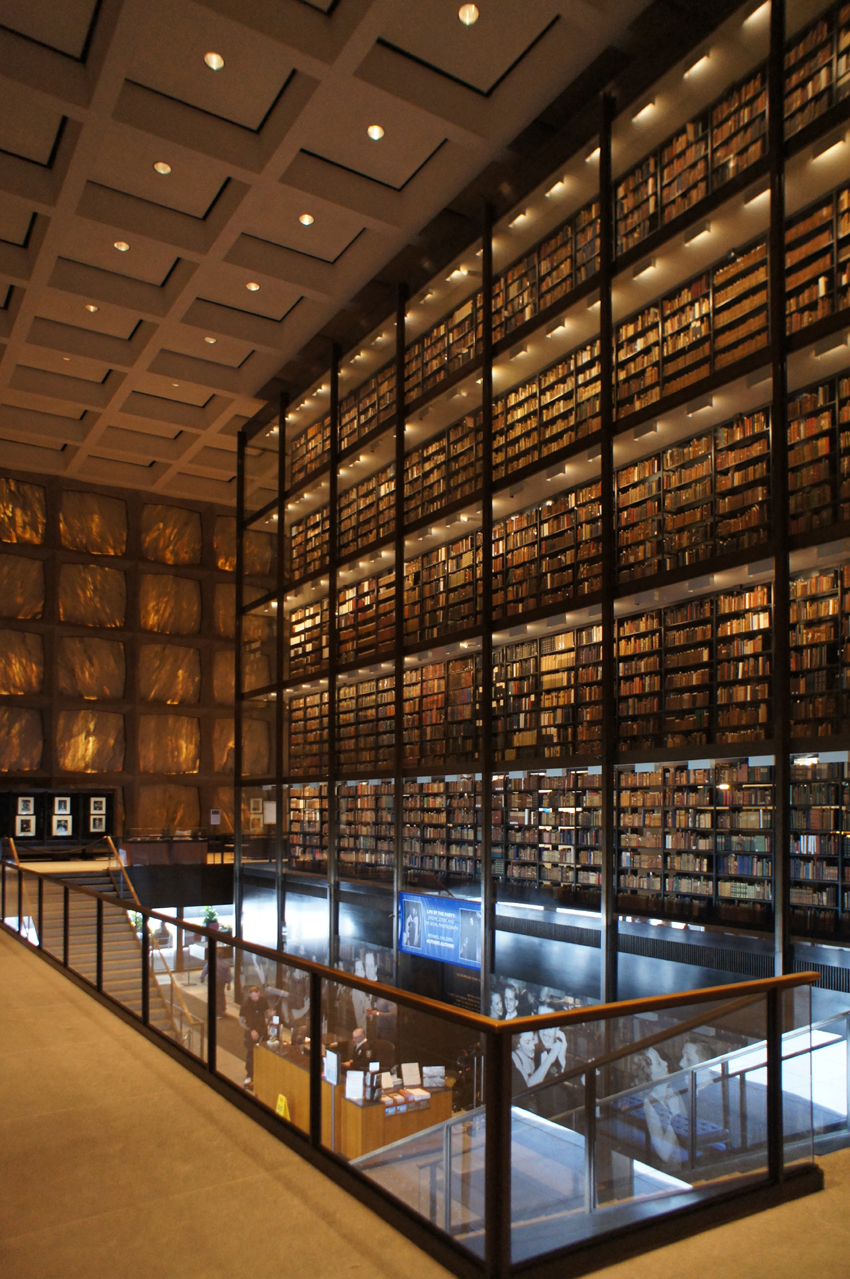

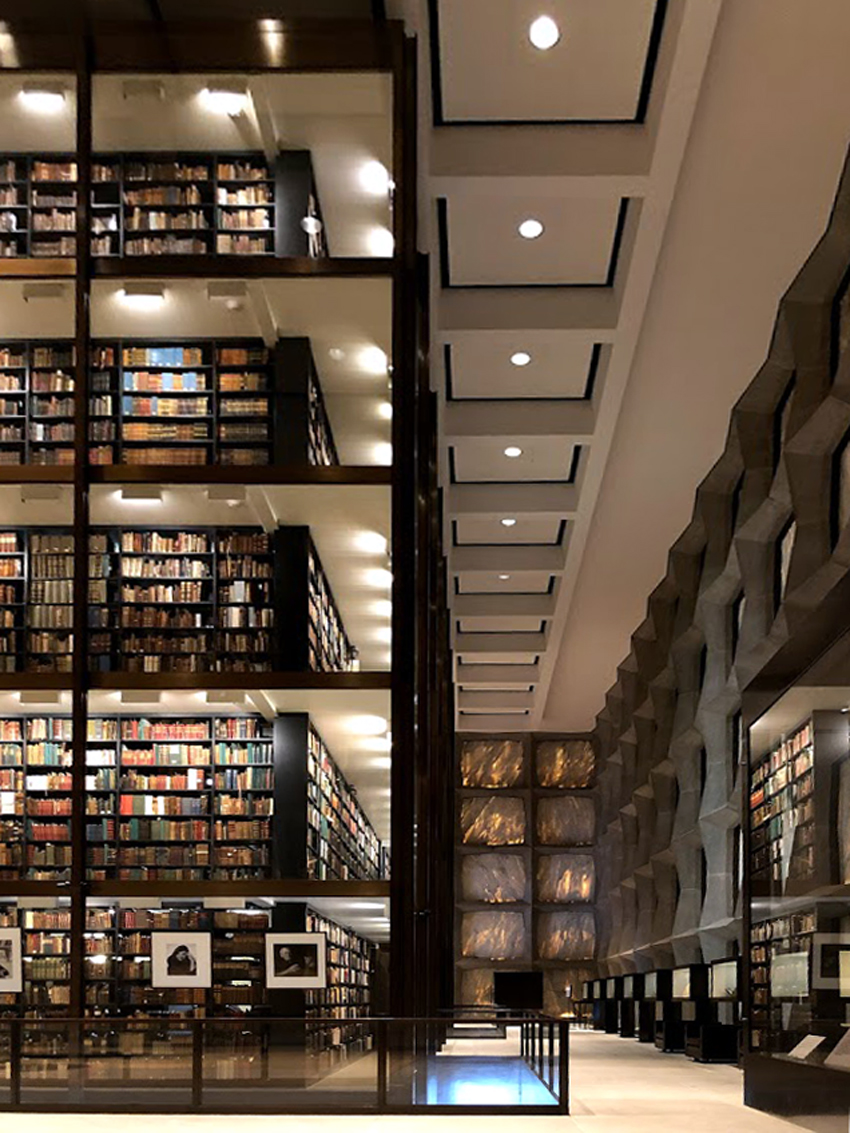

バイネッケ貴重書図書館(1963年)

さてルイス・カーンの2作を後に同じイエール大学構内にあるバインネッケ貴重書図書館へ向かう。天気に恵まれサイコー!

クラシカルな建物が並ぶ緑あふれる構内を進んで行くと急に視界が開けた一画に建物が姿を現します。(残念ながら手前が工事中でシートが邪魔でしたが—-)この建物が保管している物は希少本でありいわゆる古い本が中心だろうと思うのですが、大学そのものもクラシカルな雰囲気の中、よくぞこんな建物を提案したものだと思います。どのような経緯でこの建物が生まれたのか知りたくなりました。

こちらの方がカーンの作品より圧倒される迫力があります。

美しい彫刻的グリッドフレームの中に埋め込まれているのは大理石を薄くスライスしたパネルです。枚数は正面が15、サイドが10枚、人の高さから推測すると1枚当たりの大きさが2.5m角ぐらい。すると正面が15枚×2.5m=37.5m、サイドが25mぐらいでしょうか。右横に立ち上がりが見えているのがイサム・ノグチがデザインした有名なサンクンガーデン。

(残念ながら下へは立ち入り禁止になっており上からしか見れませんでした。大分の美術館で開催されたイサム・ノグチ展ではこの庭のことが詳細に説明されていました)

我々設計者が通常、軒天の仕上げを考慮するとすれば金属パネルやボード類になるのですがここの軒天に使われているのは石材でした!石材の場合、かなり重いので通常化粧ボルト等で落ちないようにするのですがこれには何も見えていません。このピロティ―部はカフェテラスになっています。

それにしてもこの建物を支えている部分がピン接合のように細く一体構造的にどのようになっているのかわかりません。これが四隅にあり、浮いている建物のピロティ下は四周全てガラス張り。

素晴らしい空間!パネル状にスライスされた大理石の模様がステンドグラスのように光が透過して映し出され、下からは自然光による白い光が湧き上がるなか、中央部のコア(核)には黒いスチール線材によって縁どられたガラスボックスの中に幾層にも積み重なった希少本を見ることができます。

内部ガラスボックスの回りは1階の吹き抜けが全周回り梁も全くなく2階フロアが取り巻いています。

久しぶりに心が震える感動を受けました。

さて、ここから駅へどう戻るか?行きのタクシーでは7~8分の距離でしたがタクシーを探すものの全く走っておらず、取り敢えず駅方向に歩いて行く。

気が付けば後ろから手押し車を引いた不審なおっさんがついて来るためちょっと気持ち悪く思っていると突然声を掛けられました。「君たち!どこへ行きたいの?」と聞かれ「ユニオンステーション!」と答えると「その先の緑のマークがついている所にバスが止まるからそれに乗ればいいよ!」と教えられる——-いい人だったんだ!!すいませんと思う。

そのマークがついた場所は無料巡廻バスが止まる停留所で20分おきに来る場所は時刻表が貼られておりネット情報には全くそういうことが書いてなかったため助かりました。

これで船以外のあらゆる交通機関をほぼ制覇!

国際線飛行機、国内線飛行機、列車、地下鉄、バス、タクシー、ウーバーの7種類

列車の出発時刻まで少しあったので駅の売店でパンと飲み物を買って昼食を簡単に済ませ15時発の列車に乗る。

今度は終点のグランドセントラルまで行かず、地下鉄の駅と交差しているセントラルパークの北にあるハーレムで乗り換えグッゲンハイム美術館を目指します。