2019.07.04

アメリカ建築弾丸ツアー 3日目 ニューヨーク NO3

英国美術研究センター(1977年)

1977年竣工のこの建物はルイス・カーンの遺作となっている。5×3スパンの構造をコンクリート打ち放しによるグリッドフレームによってさらに2分割されており、内部の二つの吹き抜け部分にもその分割が繰り返されています。分割された外部壁面はステンレススチールになっており、所々にランダムにダークガラスの開口部が配置されています。

分割された各面の下端には巨大な水切りがRをつけて設置されており、通常のデザインでは強調しない部分が強調されており非常に驚かされます。

(1階エントランス、意外にも素っ気ない扉)

(これも変わったライトの取り方で照明器具の数もやたらと多いし、わざとごついデザインにしているような)

(1階ホール)

(エントランスを入ると4層吹き抜けホールがありトップライトからの直射光が入る外部的空間になっています)

コンクリートフレームグリッドによって分割された壁面にはオーク材が使用されています。タテのフレームとヨコのフレームは揃えずにわざとタテフレームだけ引っ込めてあります。その理由は色々と考えられますが 1.ヨコラインを強調したかった 2.タテを引っ込めることで壁面パネルとしてのオーク材の厚みを見せたかった—-等々考えられますが——-。

(最上階エレベーターホール)

外部のような明るい吹き抜けスペースを取り囲むように各階展示スペースが配置され吹き抜け側に面した開口部は外部に面した開口部のようにも見えてきます。

これは長谷川豪のデビュー作である「桜台の住宅」によく似ているようにも感じました。

この建物にはここの吹き抜け以外にもう一つ吹き抜けがあり建物の中央部にあるエレベターと階段室によって分け隔てられています。

(階段室、手すりデザインがごつい!)

(もう一つの吹き抜け)

(内部開口枠まわり)

(最上部にあるもう一つの展示スペース、とても全てを見ることが出来ない量です)

学生時代にこのようなところに毎日通って見ていればおのずと芸術的教養もつきますよねえ——-羨ましい限りです。

2019.07.04

アメリカ建築弾丸ツアー 3日目 ニューヨーク NO2

イエール大学はヨーロッパの古典的建物のようにデザインされており構内に入ると一見ヨーロッパの街並みのように見えますがルイス・カーン設計のアートギャラリーはそんなクラシックな建物に接続して建てられているため違和感が出ないような配慮がされているように見えました。

(一番左端の建物がアートギャラリー)

アートギャラリー、英国美術研究センター、建築学部棟は交差点に面して建っており、上の写真ではアートギャラリーの先に交差点があり向こうに建築学部棟、こちら側に英国美術研究センターという配置。

(ポール・ルドルフ設計のイエール大学建築学部棟、ポール・ルドルフといえばこのコンクリートの斫り仕上げが有名で同じコンクリートでありながら打ち放しとはまた違った質感が表現されています。また建物の分節化もルドルフの特徴でこの建物は垂直方向が強調されたデザインになっており古典建築風の建物がメインとなっている施設の中でゴシック的なものを少し意識してたのかもしれません。それは現地に行ってのコンテクストを感じるからこその感想です。)

アートギャラリー(1953年)

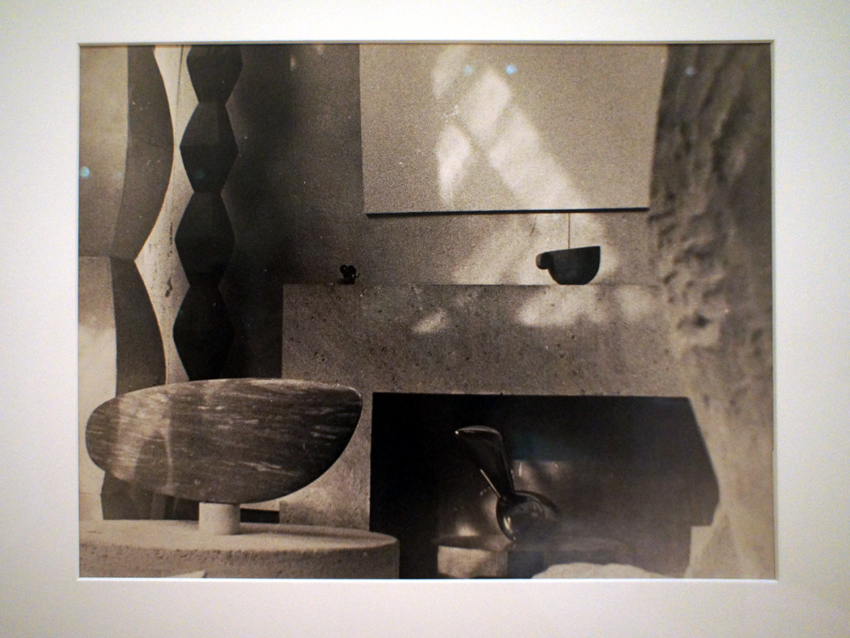

アートギャラリーはこの最も特徴的なコンクリート打ち放しの正三角形によるグリッドスラブとシリンダー内の階段が有名ですがこの天井裏を一切造らず構造的梁を露出させているのはたぶん隣接する古典的既存建物の高さに合わせるために採用したのではないかと思いました。美術館としては珍しく天井が低い建物になっています。それにしても隣接する建物はオリエント美術、このアートギャラリーは、アフリカ美術や東洋美術のフロアがありここにも1900年代の前半のピカソなどのキュビズムや近代絵画が目白押しでありしかもただで鑑賞できるのですからそんな大学、日本には全くないのではないでしょうか。本当に凄いと思います。

(コンクリート打ち放しシリンダー内階段の最上部見上げ)

(同上見下ろし)

(手摺詳細、ステンレスがかっこいい!)

カーンのディテールは意外にも素材のパーツが大きくしっかりと存在感があることでそれは行って見て初めて感じる印象です。

2019.07.01

アメリカ建築弾丸ツアー 3日目 ニューヨーク NO1

メトロ・ノース線

弾丸ツアーも3日目となり、今日はニューヨークのグランドセントラル駅よりメトロ・ノース線ニューヘイブン行きの列車に乗り、イエール大学構内にあるルイス・カーンが設計した建物を中心に見に行く予定です。

カーンと言えば、大学同期の井本氏がむかしからカーン、カーン、カーン!(ホームランではありません)と念仏を唱えるようによく名前を出してました。我々の年代では確かにカーンの影響はかなり大きいと思います。

そんなカーンの作品が見れると思うとワクワクします。

余談ですが、メトロ・ノース線には北へ走る三つの経路があり一つは西側のハドソンリバー沿い、次が中央、そしてもう一つが東海岸沿い(ニューヘイブン行)で、ハドソンリバー沿いの線とグランドセントラル駅はロバート・デニーロとメリル・ストリープ主演の恋愛映画「恋におちて」の舞台になった場所です。

朝の7時に起き、身支度を整えホテルの朝食を隣にあるデリで食べる。ニューヘイブン行は30分おきに出ており、9時発に乗るのに8時半ごろホテルを出てグランドセントラル駅へ歩いて向かう。天気はくもりですが徐々によくなりそう。

朝の通勤時間帯のため地下のホームに到着した列車から人々がどっと吐き出されてきましたがその後の列車内は逆方向のためとても空いていました。

何気ないアメリカでの列車旅も車窓から見える風景は特別に感じます。それにしてもスピードが遅い!

2時間かかって終点のニューヘイブン、ユニオンステーションに到着。構内には至るところに警察官が立っており、一見雰囲気的には治安が悪そうには全く見えないのですが、事前のネット情報では全米の中でも悪い方だと書いてあり、若干不安な気持ちのまま駅前に待機していたタクシーに乗り込みイエール大学へ

イエール大学(1701年)

(素晴らしい環境のイエール大学構内)

イエール大学構内には、ルイス・カーンが建築家として公共施設の設計を初めて手掛け、遅いデビュー(53才)を果たしたアートギャラリー(1953年)と遺作となった英国美術研究センターの二つの建物が向かい合うという建築家にとって幸運なのか残酷なのか見る者にとってはありがたい立地条件となっています。

またこの2作品以外に隣にはポール・ルドルフ設計のイエール大学建築学部棟があります。ポール・ルドルフは現在の若い人達には忘れ去られているかもしれませんが、当時、我々が建築の学生だった頃、ルドルフ自身による線画のパースは有名でこぞって真似をしたものです。建物は複雑な有機的構成で当時アメリカ建築界のホープでした。

さらに歩いて少し離れた同じ構内にはアメリカ最大手の組織設計事務所、スキッド・モア、オーウィングズ&メリル略称(SOM)のゴードン・バンシャフトが手掛けたバイネッケ貴重書図書館(学生時代に外壁が大理石のスクリーンで内部はそれが外光により透け模様となって見えている写真を何度も見た記憶があります)等々著名な建物が固まっており見ごたえがあります。

2019.06.30

佐賀 M PROJECT 外観撮影

1年前に竣工した佐賀 M PROJECTの北側外観撮影に立ち会いました。(写真はアトリエで撮影したもの)

住宅の正面が北側のため撮影は陽が北側に回り込む夏至前後に限定されます。夏至前後は梅雨とも重なるためテクニ・スタッフの岡本氏に依頼し急いで撮ることになりました。

パノラマハウスと同じ構成で中央部コアより梁を持ち出しているため2階外周部には柱がありません

(この西面外部テラスにはあります)

内部の撮影はまた改めて撮影予定です。

2019.06.26

アメリカ建築弾丸ツアー 2日目 ニューヨーク NO2

初めての地下鉄

MOMAに行く地下鉄乗り場までリキ君に案内してもらう。

彼の話によれば、日本の地下鉄は地下に下りてホームで線の行先を反対方向と選択ができる浮島式になっているが、アメリカの地下鉄は地上口から反対方向の行先が分かれており、中では選択できないとのこと。

(ところがそうではなく中で分かれている所もあり後で非常に戸惑うことに—–)

彼と別れいよいよ地下鉄の初乗り!

路線が間違っていないか先頭車両の頭についているマーク番号と背景の色で確認して乗り込む

中では次の停車駅のアナウンスがあるものの列車の走行音でほとんど聞き取れません。

また、中に次の停車駅を示すものがなく停車したホームで駅名を確認しながら何とかクリア!!

(ニューヨークの地下鉄といえば、ボクたちの世代は映画ゴースト/ニューヨークの幻の地下鉄シーンを思い出します)

地下鉄を上がったすぐ斜め向かいにMOMA発見!

MOMA(2004年)

ニューヨーク近代美術館(MOMA)が面白いのは、建築、インダストリアルデザイン、グラフィック、写真、映画などこれまでの美術館が収蔵してきた絵画や彫刻などの枠組みにとどまらず新しい時代の価値観に基づく総合アートとして様々なものを評価・収蔵している点で、また2004年に行われた国際コンペによって日本人建築家として谷口吉生氏による設計で900億円にのぼる増築が行われ建築としての評価が高いということが挙げられます。

チケット売り場は長い行列となっていましたが意外とすぐに中へ入れました。

チケット売り場から左の階段を上がり巨大な吹き抜けのあるホールへと向かうのですがライトのように空間が水平方向と垂直方向へ流動しており、空中ブリッジを通る人々の動きが重層的に表現され、端正な空間でありながら動的で生き生きした空間になっています。

奥の壁に切れ込みを入れ、さらに奥の階段をちらりと見せる———凄い!かっこいいー!!

各階の展示スペースは単純に積み上げているだけなのですが低層部のボイドと積み上げているボックスに面した巨大なボイドによって視覚的流動性が生み出され、変化に富んだスペースになっています。また、各階の展示スペースにおいても休息の間合いとしてボイドスペースや中庭が見えるような気配りがされており飽きさせません。

(展示スペースから見える中庭)

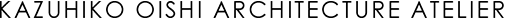

各階には色々な展示が行われており、イサム・ノグチの師匠であるブランクーシの彫刻作品を鑑賞

(彫刻作品が置かれたブランクーシの部屋、この写真欲しい!!)

また別の階では、50~60年代のインダスリアルデザインの展示

(このイタリアの自転車!かっこいい!!)

圧巻なのは6階の常設展示フロアで美術の教科書で見た、超有名な絵画が目白押しでアメリカの富というものを見せつけられた経験でした。(当然ながらメトロポリタン美術館はさらに破格に凄いと思いますが)

ピカソの「アヴィニョンの娘たち」

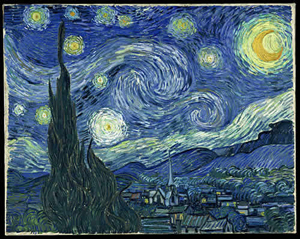

ゴッホの「星月夜」

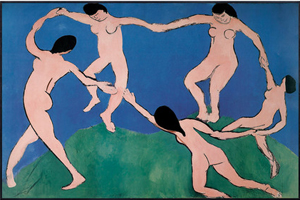

マチスの「ダンス」

アンリ・ルソーの「夢」

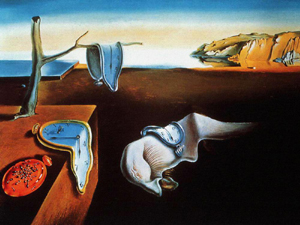

ダリの「記憶の固執」

日本と違い撮影はOK!実際の原画を見ると絵の大きさがよくわかります。

もちろんこれ以外にも巨匠作品がゾロゾロ!よだれが出るような凄さで特に日本では絶対にお目にかかれないイタリア未来派の作品群が観れたのもお腹の調子が悪いのを忘れるくらい 感動!

この建物を設計したのが日本人建築家であることに誇らしい気分になりました。

閉館時間まで粘り、その後、MOMAショップで買い物、地下鉄に乗ってホテル近くの駅で降り、ボクは夕食は入らないため妻だけデリ(調理済みの西洋風惣菜。また、それを売る店)でテイクアウトを注文。

(デリとは言え、その場で具と麺を選んで炒めてくれるし、サラダも自分流に野菜とドレッシングを組み合わせて注文することができます)

(サラダコーナー)

無時ホテルに戻り、時差ボケなのかボクは今日が一番きつく何も食べずにシャワーを浴びて早々に寝ました。

—–さあ—–明日は—–ルイス・カーンを観に—–ニューヘイブンへ————–。